2021年4月10-11日に開催された「琵琶湖海津桜マラニック」の150kmの部に参加してきました。

100km越えを走るのは約1年振り。

というか大会を走るのも1年以上期間が空いていました(2020年の台湾48時間走以来)。

実は今大会、3年前の第1回(2018年)にも参加させて頂いております。

その時は初めての100km以上の大会ということもあって、途中からボロボロになり、後半50kmは歩き通して、制限時間ギリギリに何とかゴールした、という苦い思い出があります。

そんな過去もあり、今回は3年前の自分を思い出しながら走りました。

また1年以上振りの大会という事で、久々に会えた方も多く、嬉しい気持ちになりました。

今回のブログは心情の変化ベースに書いてみました。

そして今回は何となく文体をである調にして書いてみたのですが、温かい目で読んでいただけると幸いです。

スタート

スタート会場はJR湖西線の堅田駅前。

会場に着くと、

「この前の小江戸大江戸の200kmで…」

「次は何出るの?川の道?本州縦断?」

というような会話があちこちから聞こえてくる。

マニアックな大会の話、車が走るような距離の会話がここでは当たり前のように行われている。

世間一般的には当たり前でないことが、当たり前になっている空間。

僕は1年以上大会に出ていなかったため、この空間に凄く懐かしさを感じたと同時に安堵感を覚えた。

3年前出場した時は知り合いはほとんどいなかったが、この3年間でちょこちょこウルトラマラソンに顔を出してきたおかげで、今では知り合いがたくさんいる。

久々に会えた人もいて嬉しい気持ちになる。

AM 8:30スタート

スタートは感染症対策のため10人ずつのスタート。

これから長い長い旅の始まり。

ゴールするのは翌日のお昼ごろ(25~27時間後)になるだろう。

でもここにいると、それが長いのかどうかよく分からなくなってくる。

周りのランナーさんに、

「150km?短いよ。あっという間だよ。」

そんな風に言われるとなぜだか本当に短い距離のように感じてくる。

というか、「短いんだ」と僕は自分に言い聞かせていた。

そうやって自分の脳を騙しながらじゃないとウルトラマラソンはやっていけない。

まだまだ経験が浅い自分はネジが外れていないので、意識的にネジを外す作業が必要なのだ。

スパルタスロンの話に花を咲かせる

スタートしてから20kmほど走った頃、白髭神社を超えたあたりで、あるランナーさんと合流する。

ベテランウルトラランナーのFさんとKさん。

お二人とも国内外問わず数々のウルトラマラソンを経験されている大先輩である。

お二人とも僕が完走出来なかったスパルタスロンを複数回完走されており、途中でスパルタスロンの話に花をさかせた。

「○○地点のエイドが…」や「20○○年の時は…」のような、とてもマニアックな話題で盛り上がる。

こんな話もここ最近は出来ていなかったので、それだけで素直に嬉しかった。

こういう交流の場を作って下さった運営の方々には本当に感謝しなければいけない。

こんな経験豊富なお二人とお話しできる機会は中々無いと思い、こんな事を聞いてみた。

僕「スパルタスロンを完走するには何が必要だと思いますか?」

すると答えは凄くシンプルだった。

「リタイヤした時の”悔しさ”を忘れないことだよ。」

凄い悔しい思いでも、時間が経つと薄れていってしまう。

でも悔しさを胸に刻み前に進まなければ、壁は乗り越えることが出来ない。

お二人も悔しい経験を乗り越えたからこそ、今の自分があると話されていた。

そんなありがたいお言葉も頂いたところで、気づいたら50km地点まで来ていた。

楽しい時間はあっという間に過ぎる。

そしてお二人は52kmの部なので、ここでお別れ。

といってもこの後はエイドスタッフとしてサポートしてくださるとのこと。

「この後もよろしくお願いします。」と挨拶をし、エイドを後にした。

ここからはいよいよ夜間走&一人旅の始まり。

海津大崎~孤独の夜間走

50km地点のエイドは約7時間で通過。脚も気持ちもまだまだ余裕がある。

桜は散り始めではあったが、天気も良く素晴らしい景色だった。

琵琶湖を眺めながら自販機で買った缶コーヒーをグイッと流し込む。

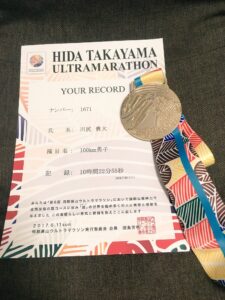

ちなみに3年前の写真がこちら。

この時はこの後の夜間走で苦戦するなんて考えてもおらず、むしろ初めての経験にワクワクしているのが表情から伺える。

海津大崎を抜け、65kmを超えたところでローソンに立ち寄った。

ここから100km地点までコンビニが無い(80km地点にはエイドがあり)と聞いていたので、少し長めの休憩を取る。

僕はいつも休憩を取るとついつい長くなってしまう。

50km地点のエイドでも30分くらい滞在してしまったし、ここでも20分ほど滞在した。

先ほどのコンビニまでは他のランナーさんと喋りながら走っていたが、夜間になると完全に単独走になった。

結局ここからゴールまでずっと単独走となった(エイド等で他のランナーと出会う事はもちろんあったが)。

孤独の夜間走の時、他のランナーさんは何を考えているのだろうか。

僕は”あと何km”とか”今○○/kmで走っている”のようなことは考えないようにしていた。

計算するのにもエネルギーを使うし、考えたところで残りの距離が変わるわけではない。

ひたすら前に進むことだけにエネルギーを使いたかった。

AM 3:30 115km付近

そうやって省エネで走っていても、きつい時間帯はやってくる。

風がそんなに吹いていなかったためか2時頃まではそこまで寒くなかったが、3時頃から急に寒くなってきたため、コンビニに駆け込んだ。

寒さと同時に睡魔も襲ってきており、ネットで仕入れた「歯磨きをすると睡魔が軽減する」という情報を信じて急遽歯ブラシを購入。

早速実践してみたが、眠たいという事実は変わらない。

ただ、一つ言えることは口内がスッキリして気持ちが良いという事だけである。

コンビニを出ると温かい店内から一変、寒さに体がぶるぶると震えた。

リタイヤなど言語道断だが、どうしても「もしここで辞めるなら…」ということを考えてしまう。

しかしこんな時間に電車は走っていないし、そもそも最寄りの駅まで5km以上の距離がある。

リタイヤ者回収バスなどがあるわけではないので、辞めるにしても自力で駅まで行かなければならない。

だったら前に進む方が良い。

辞める選択肢を考えた結果、結局僕には前に進む選択肢しかないことが分かった。

自分に甘い僕はこれくらいの状況にならないと、前に進めない。

川の道フットレース(ハーフ)を走った時も、飯山駅(88km)~旧三箇小学校(133km)の区間での夜間走はコンビニもなければ街灯もない区間もあり、前に進まざるを得ない状況だったため頑張れた。

卵焼き入りカップ麺(ゴールまで)

夜が明け、太陽が出てくると、今まで下降気味だった気持ちも前向きになってくる。

気温も上がってくるので、体も動くようになってきた。

夜間にたっぷり歩いたおかげで、脚は少し回復していた。

AM 6:40 長命寺エイド(128km)

残り約20kmのところで最後のエイドに到着。お腹が空いていたのでカップ麺を頂いた。

卵焼きを入れてもらったのだが、卵焼きにスープが染みてとてもおいしかった。

きっとこの時間帯はスタッフさんたちもきついはずなのに、色々と気にかけてくださった。

その気持ちを受けて「これは絶対にゴールまでたどり着かねければ」と自分に言い聞かせた。

長命寺エイドを出た後は淡々と残りの距離を走った。

きついとか暑いとか痛いとか、そんなことも一切考えずに、何も考えずに走っていたと思う。

ペースはゆっくりでも1歩1歩進んでいればそれでいい。

ゴール地点のほたるの湯入口で大会ののぼりを見た時、3年前のゴールを思い出した。

あの時は100kmを超えたあたりで足が動かなくなり、リタイヤ目前だった。

しかし近くにいたランナーさんが声をかけてくださり、一緒に並走してゴールまで連れていってくださった。

当時の最長距離だったのでゴールした時はとても嬉しかったのを覚えている。

でも今は違う。

この3年の間にもっと長い距離の大会にも出場したし、もっと過酷な環境で走ったこともあった。

「完走出来て当然でしょ。」

そう思う自分がそこにはいた。

良いのか悪いのかは分からないが、どうやらこの3年間で体も考え方も変わってしまったようだ。

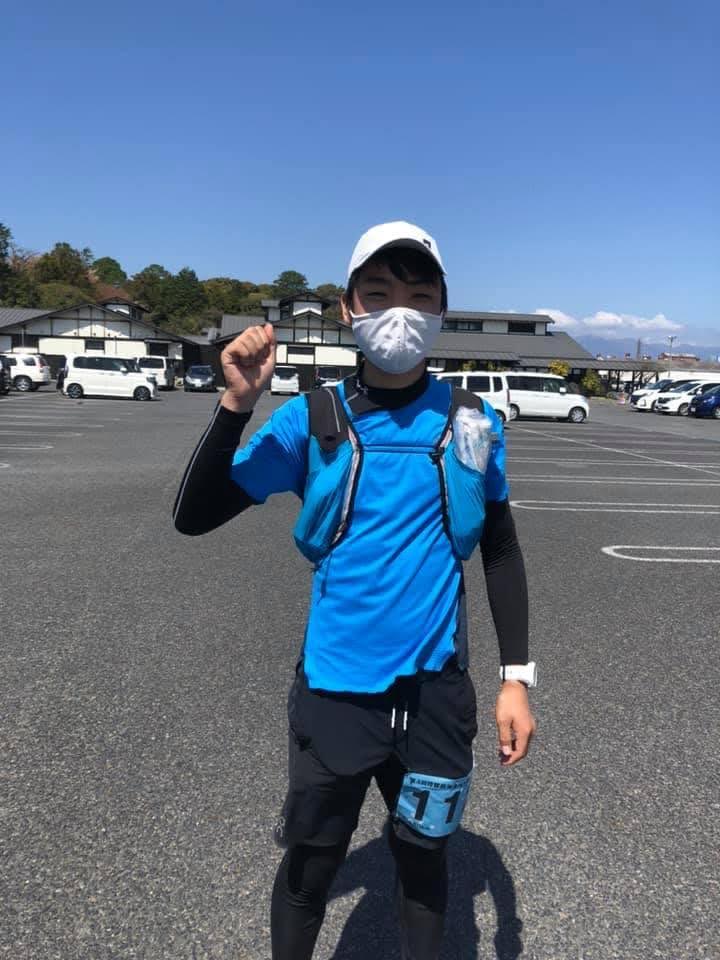

約1年振りの大会は自分の変化を感じることができ、とても充実感を得ることが出来た。

これからも新しい世界を見るために走り続けたいと思う。

大会時に撮った写真

たこ焼きエイド

愛媛から遥々来て頂いたKさん。走っている途中に出来立てのたこ焼きが食べられなんて幸せすぎます。

いつもありがとうございます!

再会

100km付近で広島~長崎などでご一緒させてもらったOさんと会いました。

しんどくなってきた時間帯だったのですが、お話しして元気をもらいました。

滋賀県名物「サラダパン」

50km地点のエイドで滋賀県名物のサラダパンを頂きました。

夜食(103km付近)

日付が変わった頃、お腹が空いたのでコンビニで親子丼を補給。

今回は全体的にゆっくりと進んでいたので、食欲が落ちることはあまりありませんでした。

GPSログ

SuuntoのGPSログ。途中でバッテリーが切れてしまいました。

そろそろ新しいやつを買おうかな…。